みなさまお久しぶりです。7月になりました。…先日6月末だったのに、もうあっという間に7月という感じです。何だか本当に月日の流れは早いですね。…このところ、知らない間にどんどん加速しているような気がします(^^;)あなおそろしや。

さて、先日からちょくちょく新聞などには出ていたそうなのですが、私は噂くらいしか知らなくて、昨日ようやく新聞で知った『大濱紙』。何のことかと申しますと、高知県の伊野町で開発されたあたらしい日本画用の和紙だそうです。宣伝文句は『千年耐久性のある和紙』。どんなものかと思っていたら、夕方テレビで紹介されていました。

…現在、作家たちの作品製作に使われている紙の質が、海外の安い輸入原料の使用や、日本で栽培されている原料の質の低下にともなって、だんだんよくない方向に進んでいることに危機感を感じ、「よきもの」の生き残りを真剣に考えた人々が、その「生産者/消費者」を巻き込んで開発した、渾身の力作の紙、ということであります。

その『大濱紙』を使用して描かれた作品の展覧会が、伊野町・紙の博物館で7/8まで開催中だそうです。その後、高知大丸で作品の販売があり、収益は今後の『良き紙』の行く末のために使われるそうです。

もともと質の良い和紙の国・高知県ですが、このところ元気のない紙産業。1000年持つ紙なんてすばらしい(^^)。ふるい作品の修復などにも使われるとか。

『大濱紙』、本物ちょっと見てみたい紙です。

今、身の回りでどうやら、悪性の風邪が流行っています。頭がボーっとなって、なかなか絵がまとまらない〜!(;;)明らかに私も風邪のようです。夏風邪にはご用心。…とほほ。

昨日は七夕でした。お天気もそこそこ良かったので、今年はお二人とも、天の川を渡って再会しているかもしれませんね(…場所が四国地方上空だった場合!)

そしてもうひとつ、7/7日は『マルク・シャガール』さんの誕生日でもあります。…この方、以前はあまり知らなかったのですが、私が高知へ来てから、謎のご縁があります。

「きみは、シャガールの絵が好きなのかね?」

…というのが、開口一番、私の油彩画を見た大学の教授の第一声だったのですが、

「シャガール???、名前は聞いたことあるけど、あまり良く知らないんですけど???」

「ふーん、そう。まあ、シャガールは県立美術館にいっぱいあるけどねぇ。」

私は他所から来た人間で、県立美術館がどこにあるのかも知らなかったのです。

それから月日は流れ、今ではシャガールは、私の大好きな作家のひとりです。

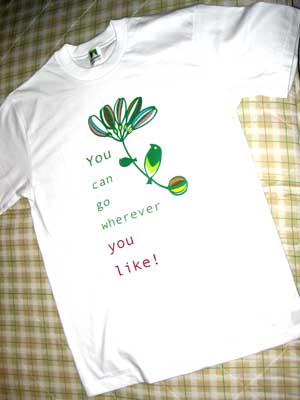

午後、玄関にこのようなものが届きました。

…本人もすっかり忘れかけていましたが、

5/2,3,4の期間に東京ミッドタウンで開催された『デザインガーデン』さま主催の『Tシャツデザインコンテスト』というイベントで、最終審査に残った人に、自分がデザインしたTシャツをプレゼント、…という趣向があり、その副賞のTシャツであります。(Aさんそのせつはどうも!)

主催者がわのテーマは『みどり』

『どこへ行っても、生きる希望があるように』

ということで、

作品の題は『どこへでも。』

植物というと、『成長』という連想はやっぱり南の国に来たせいかもしれません。

本日から、「熱帯 楽園 浪漫 美術家たちの『南洋群島』展」が

高知県立美術館で始まりました。

ということで、行ってきました(^^)

日本が南太平洋の島々を統治していた時代、…などといわれても、戦後生まれの自分にとってはなかなかピンと来ないのですが、展示されている作品群をみていると、やはり戦争を経験している世代の方々にはいろいろな思いがあって然り、そんな時代もあったのだ、と思いました。

高知県ゆかりの作家であれば『土方久功』さんの木彫り彫刻などが出品されていますが、私が見て印象的だったのは『赤松俊子』さんという方の一連の作品群で、なにがしかの『うつくしさ』を感じました。伸びやかな、…『南国の森の光』といえばよいでしょうか。酸素を多く含んだ『空気』といえば良いでしょうか…。また、『川端龍子』さんの大きな作品もあります。…本当にいろいろな人が、南の島々と交流をもっていよたようです。

会場内は落ち着いた雰囲気で、人々が見つめていた視線を、ゆっくりとたどることができます。

展覧会は9月15日まで。夏にはぴったりです。

(美術館の作品保護のための冷房がよく効いておりますので、お出かけの際は、何か上着を持って行くことをお薦めします。)

ぜひご覧くださいね。(^^)

高知大丸で開催中の、『大濱紙』に描いた日本画の展示・販売展に行ってきました。

(本当は『紙の博物館』の展覧会に行きたかったのですが、予定が立たなかったのと体力の限界で断念)

目的は『紙』を見ること。入り口に見本が置いてあり、会場の中に実際に描かれた作品が展示されていました。

見本の紙を手にとると、薄く、随分しっかりとしている印象で、表面つるつる、きめの細かい紙でした。…これなら岩絵の具もうまく乗るかも…などと。

私の後から来た女性が、職員の方に『紙はどこで入手できるのか』と、問い合わせておられましたが、『紙はすべて東京の会社が持っていくので、申込用紙が必要…』などという話になっていました。…『使う人を選ぶ紙』ということでしょうか。

会場の作品の中では、朝顔の作品がいいなと思いましたが、既に予約の札がついていました。

…誰が買うのでせうか、という素朴な疑問なのでした。

本日は午後から,高知県立美術館の『サタデーレクチャー』に行ってきました。(美術館ネタが多くてすみません。近所なもので…。)

現在開催中の展覧会に合わせた内容で、ゴーギャンの『ノアノア』を読む、という演題でした。

ゴーギャン、有名な人ですが、どちらかというと私は作品しか知りません。こんな機会にちょっとお勉強、ということで話を聞いてきましたが、なかなか面白い(?)人生を送っておられるようで、一体どんなことを考えてた人なのか、ちょっと本人に対する興味もわいてきました。絵はほとんど独学のようです。…なるほど。『我々は…』の絵は、遺書の代わりだったそうな。生きているあいだは、芸術家としては不遇な人だったようです。

さて、今日、講師だった学芸員の方、いわく、

『この絵はリゾート感覚で見ていただければ。』

『この絵はそれだけではありませんね。』

紹介された二つの絵は確かに違って見えました。(別の絵である、というだけではなく。)

…つくづく、何かが『わかる』ということは恐ろしいことです。

そして,『わからない』ということも、まぁ仕方のないことです。

そして,わかる人もわからない人も、結果的には同じようにこの世界に住んでいる。

一番おもしろいのはこの世界をはたから見ているカミサマかもしれない、と思った次第です。

…なにやら、ちょっと外の暑さにやられ、冷房の寒さにこごえて、最後がまとまらない本日でした。

『音楽』を聴いてきました。

…音楽療法の一環で、定期的に『院内コンサート』をおこなっているという病院で、一般にもコンサートを解放してくださるというので、久しぶりに『生演奏』を聴かせてもらってきました。

今回のコンサートに来ておられた演奏家の方々は、みなさんプロの演奏家で、遠くヨーロッパから、はるばる日本へ演奏旅行に来られた方ばかり。みなさんボランティアなのだそう。とても貴重な体験でした。

さて、すばらしいものに惹かれるのは仕方のないことです。

『このひとは背中をかいても音が出るんじゃないだろうか…。』

…一瞬、現実にはありえないことをさもありなん、と思ってしまいました。

ヴァイオリンと人間が一体化しているという表現が適当かどうか。美術作品なら、まさに『作品・人となり』という感じ。音が空気の振動で私たちにつたわり、それが隅々に広がって行くということが、実際に感じられるような演奏でした。何人かおられる演奏家の方々の『個性』も、それぞれのハーモニーの中に染み出ている感じで、…演奏者の持つ何もかもがそこにある演奏に影響をおよぼしている。

それとともに、やはり厳しい世界である、ということも理解されました。…ほんの些細なことが、すべてに影響する、ということは。

『はたけ』は違えども、芸術、すばらしいと同時に恐ろしいものを、見せてもらいました。

『新作が出たら必ず見たい。』という作家さんが何人かいます。そのなかには、有名な人もあれば無名の人もいます。(友人・知人の作品から全く見知らぬ人の作品まで。)

今回はたまたま、『東京都庭園美術館ニュース』NO.36で紹介されていた、舟越桂さんの作品を見ました。

何年か前に、高松市美術館で開催された大きな展覧会を見に行きました。その後ぱらぱらと、個別に展覧会に出品された作品を見かける機会があり、まとまった展覧会だけでなく、私にとって、わりと沢山の作品を見せていただいた作家さんのひとりです。

『戦争を見るスフインクス』

現在生きている作家さんの作品を観るときに、そのひとがどこから作品の『生』を得ているのか、考えることがあります。何から題材を得ているのか、とても興味があります。

『男である、女である』その前に『生々しい人間である』私たち。どちらにせよ、『うつくしい』身体になんとも名状しがたい表情。このまま立ち去っても、けして『見なかった』ことにはできないような、…後をひく印象が残りました。

今生きている人間が、日常から喪失しつつある表情。…立ち止まることが難しくなっためまぐるしい日々の中にあって、

思わず『うっ』と言ってこの彫刻の前で足を止めることと、

自分では動くことのできない彫刻の重みが、…どこか無関係ではないような気がします。

『…あなたが時を止めたので、私も安心してここにとどまることができるのです。』

いつでも舟越さんの作品の前に立つと、不思議な安らぎがあります。