みなさま、お変わりありませんか(^^)

なんと、6月になってしまいました。

このひと月で、4月と5月が一緒にやってきたようで、何とも何とも、えらいことになっておりました。

今月はもう少し、落ちついて更新を、と考えております。

この間、息抜きのつもりで多少ちょろちょろもしておりましたが、結局心配事があったりすると息抜きにはならないものですね(^^;)

6月は真剣に『息抜き』するぞ〜!…ともくろんでおります。

『今年は市展、観に行かないの〜?』と誘われてはたと気がつきました。。。『えっ、もうそんな時期…!?』

…ということで、今年も無事に観に行ってきました。

昨年と今年の間にあったいろいろなことが、そこここに様々な影響を与えていて、考え深いものがありました。

作品から作者の気配が伝わる。『作者が良いと思ったものが出品されている』ということが、審査がない展覧会の良いところであります。

ここ何年か、何故かやたらと気になって仕方がない『装置』という作品。今年はいつもの会場に置いてなかったので『無い…!!』

…などと思わず探してしまいましたが、実は別のところで作家さんが何かされてるらしい(^^)です。

あまり変化が無かった作品が動き出すとき、それは作者にも何かが起こっているからなのですね。

毎年見ている作家さんの新しい作品に出会うと、(作品でしか知らない方も沢山おります^^)その続きが気になるというのが目下の楽しみです。今年も見たよ…そして来年も観にいくぞ、でございました(^^)!!

会期は6月12まで、会場は高知市文化プラザかるぽーと7階です。ぜひどうぞ(^^!)

気になるまま置き去りになっていたものあれこれを、

今ごろやっとですが、少しだけご紹介です(^^)

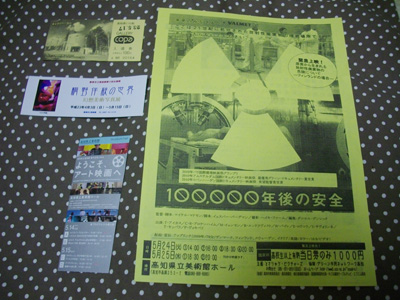

5月は内容が気になるものを上映していたので、珍しく4本ほど、上映されたものを見て来ました。

こちら、今まさに福島原発の問題で毎日報道されている原子力発電と、それにまつわる放射性物廃棄物問題を取り上げたドキュメンタリー映画です。

高知県は、先だってこの最終処分場の建設誘致問題でずいぶんもめて、過去には、今回の地震で津波の被害もあって大変だった須崎に原子力発電所を作る計画もあったそうです。

四国単位で考えてみると、お隣の愛媛県には『中央構造帯』という活断層からわずか6キロしか離れていない場所に、老朽化が心配されている伊方原子力発電所を保有しています。

この映画は、こういった問題からさらに一歩すすんで、これら原子力発電を国策として推進した結果、『フィンランド』がそこから出される『核のゴミ』を処理するために、世界で初の放射性廃棄物の最終処分場を作ることに着手し、その結果、

世界で初めて予測不能な10万年という長い歳月に、正面から向き合った人々の、深刻な苦悩を描き出しています。

(映画の中で、人々は6万年後に訪れると想定した氷河期のあとで、生き残った生物(?)に放射能のキケンをいかに伝えるか、ということをも真剣に話をしていました。これから南海地震が来ようというところに『安全だ』と言って放射性物質を埋めにきた人たちとはえらい違う認識です。。。)

それはもちろん、同じような問題を抱える人類の先取りの苦悩であるし、10万年の安泰どころか、わずか数十年に満たない周期で大地震を引き起こすような地盤に立国する日本にとっては、それこそ途方も無い問題です。

しかし、これは私たちの問題です。

あと50年、100年で尽きるウラン燃料。再処理すれば良いと言われてきたが、それらは、さらに大量の放射性物質をふくむ廃棄物を生み出し、それらがすべて無害になるまでの年月はさらに長い時間がかかるということがわかっています。

その再処理燃料を使う予定で研究されてきた『もんじゅ』は、昨年のクレーン落下事故以来抜き差しならない状態にあり、動かすことも止めることまできないまま、毎日維持費だけで5500万円ほどもかかっているといいます。

同じように原子力に肯定的な国策を進め、再処理施設を持っていたフランスでさえ、再処理にまつわる危険性を考慮して、再処理の研究施設であった『フェニックス』から撤退している現在、ほんとうにこのままでよいのか、再考すべきは明らかです。

私は、本来はあまり熱心にこういったことを知ろうとする人間ではありませんでした。

(何せもう、化学は暗号だと思うくらい離れて生活しておりますので^^:)

しかし、やはり何かがおかしい。

こんな大事故になって、次から次へと被爆者を出し、隠蔽された事実が見え隠れし、一つの地域がほとんど身動きの取れぬほどの犠牲を払っても止められない原子力発電事業とは一体なんなのか。

今起こっていることは、取り返しのつかないことです。

詳しいことを知らないし、興味も無いという人こそ見てほしい映画です。

…少なくとも私は、観に行ってよかったと思っています。全国で上映されているようです。

…ぜひ。今後生きていく人のために、お勧めいたします。

みなさま、すっかり梅雨ですね(^^)!お変わりありませんか?

わたしは、本日久しぶりに『完全休養日』ということで、自転車に乗ってふらり、高知城の下にある『文学館』へ行ってきました。

只今開催中の展示は『横山隆一と横浜文士高知展』(6月19日まで)。

文学館も本当に久しぶりで、常設展もがらりと変わっていて驚きました。

ボンヤリいろいろ見ていたのですが、いろいろ見ているうちに、このところの喧噪からやっと離れて、なにやらほっといたしました。

ゆっくりものを考える時間がなくなってくると、やはり良くないみたいです。

結局そういったことが跳ね返ってくるのは製作なので、本当に気をつけないと…(^^:)

何度か見ているはずですが、本日は寺田寅彦さんのところをひさしぶりにじっと見て来ました。

見ているうちに、『興味を持って考えるということ』それは積極的にそこへ留まる努力をすることだなぁ、と思い、

…いま、何となくそういうエネルギーが自分にとっては必要で、確実に不足しているのではないかと思えてきました。

簡単ではないこと、簡単に結論のでないようなことを考えるだけのエネルギー(この場合は忍耐力かも)が不足しがちであると。

…『とどまって考える』ということを取り戻して、何となくリフレッシュして帰って来ました。

文学館、次の展示は夏休み向けのようですが、

…本日は平日月曜日、つかの間の静けさをありがとうでございました(^^)!

ご近所の金谷川の土手から、梅雨に元気な『あじさい』をお届けいたします(^^)。(撮影は6月15日です。)

以前、この映画を見て『良かった!』という方がおおいに薦めてくれた映画ですが、…確かによかったです(^^)!

高知では大きな映画館にかからないとのことで、『まあいつか…』などと考えていたところ、映画の自主上映をされている団体『NPO高知コミュニティシネマ』さんが偶然上映されるということを知って、是非行くぞ〜!…とて観てまいりました。

さて。さすがにいいな、と思ったことはいろいろありましたが、

たびたび『ハーブ&ドロシー』の二人が口にする言葉、『美しいではありませんか!。』

…このひとことに、『なるほどなぁ。。。』、すべてが詰まっているよう(^^)でした。

実際、ほかの誰がなんと言おうと自分にとって『美しい』ものを発見して、価値を見いだしてゆくというのは、

すでにそれだけで他に何もいらないくらいの価値のあることだと思います。(…少なくとも私の認識においては、ですが^^;)

そして『ほんとうの熱意は伝染する』を改めて感じました。

最終的には集められた作品たちも、自分たちの手を離れても大切に保存されるということですから、なんて幸せなことだろうかと。

…つくづく、カミサマは見ているものなんだなぁと思います。(私が信心しているのは芸術のカミサマですけど…^^)

色々なことがあっても、自分にとって『美しい』ものにひかれる心は偽れまい。

(どうでもよいものにこころ惹かれたりはしないものです。)

…たましいの家族のようなハーブ夫妻が、いつまでも元気でARTの側にいられますように。

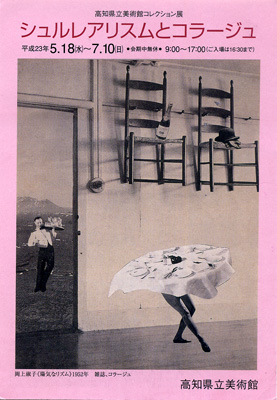

会期が始まってすでにひと月が経過しているのですが、

中々行けなくてウズウズしていた展覧会です。先日やっとのことでみてきました(^^)!

こちら、展覧会のハガキに使用されているのは岡上淑子さんのコラージュ作品です。

毎回岡上さんの作品をみて思うことには、つくづく隅から隅まで美しいつくりだなぁ…ということ。

いつ出会っても美しく、発見があり面白い。

とても繊細でていねいなつくりなことと、作家さんが短期集中の活動で筆を置いてしまったことと、なにか関わりがあるかもしれません。

想像力がかき立てられます。

同じ会場には、マックス・クリンガーというドイツの作家さんのこれまた繊細な版画作品の展示があり、う〜む、考え深い。全くもって…『されど手袋』。

…万国共通の認識なのですね(^^)。しかも『手』でもなく『手袋』、…その人の気配を残す形代みたいなものでしょうか。。。

なお、わたしが会場に駆け込んだ時間はちょうどギャラリートークの終盤で、担当の学芸員さんが合田佐和子さんと内間俊子さんについてのお話をしておられました。

お話を聞きながら、『シュルレアリスム』とはいえ、やはりどこかに現実の面影ありで、それこそが作家から発現する、何らかの真実を帯びたものなのかな、…などと考えておりました。

内間俊子さんの後年の作品、なにか東洋的で宗教的で性的でもあるような印象の不思議な作品。

現実的なところと、非現実の夢かもしれないようなところを行きつ戻りつしながら、作品としてこの世に引っ張りだして来るというのは相当エネルギーのいるところ。

…うむ〜、、、とうなって展示室をあとにしてきました。。。

さて、暫く前から、2階の展示室では『マルクシャガール展ー死せる魂・後期』の展示になっておりますが、こちらも存分に『シュールの世界へようこそ』です。

とにかく多作でほとんど遠心分離のような(?)回転を感じるシャガールさんならではのロシアチョイス作品。

…毎回、作品の中身は置いておいても、まず何がどういう技術で版画でこんな画面ができるのか離れ業ですが、今回も見事なモノクロ作品でした。

…しかし、作品がどんなに『シュルレアリスム』でも、作品も作家もこの現実世界に根ざしております。

作品は世界のなんらかの『手がかり』なのか、それとも混乱を深めていくだけの謎の道しるべなのか(^^)。

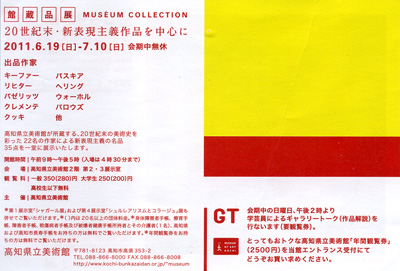

会期は7月10日まで。なお、先日始まったばかりで只今開催中の『20世紀末・新表現主義作品を中心に』展、シャガール展と共通券で観られるそうです(^^)

ぜひご一緒にのぞいてみてくださいね!

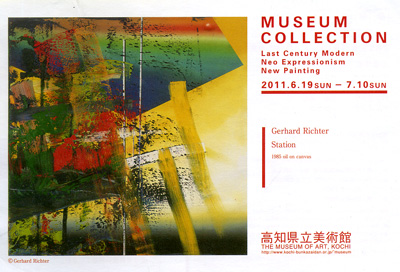

こんにちは(^^)!先日より開催中の、高知県立美術館『館蔵品展・20世紀末・新表現主義を中心に』展を観に行ってきました。

今回の展覧会は、こちらの美術館が所蔵する『新表現主義』−人間の内面を描き出すことに意義を見いだすようなー一連の作品の、大作が33点出品されております。

コレクション展は時々出てくるので、ご近所の私はこれらの作品を数年前にも見ているのですが、

今回はどうも、以前見た時と何か印象が違う。

…今回の展示は、壁が一つ一つの大きな作品を個別に区切っているので、今までの広い部屋にどーんといくつもの作品が置いてある展示より、かえって大きな作品のその『大きさ』というものが、いつになくよく実感できる。

展示数がたくさんではないので、一つ一つの作品に集中できるということがありました。

久しぶりに再会したイタリアの作家『クレメンテ』氏による『真夜中の太陽1』。

…数年前に初めて見た瞬間から、これは大変憎らしい作品だ、と、勝手に(^^;)思っておりましたが、ふとギャラリートークを聴いていると『この作家は繊細な作風で知られています。』…とのこと。

今回久しぶりに登場したこの作品を見て、じつはわたしもふと『こんなに繊細なつくりの作品でしたっけ…?』とまじまじ見入っていた作品。…機会があれば、この人の他の作品も見て見たいと思いました。

久しぶりに見ての大きな発見でした。

一見乱暴な落書きが、おそるべきするどさゆえになりたっている。…今回展示の『バスキア』氏の作品も、全くそんな感じです。

隣近所の作品に影響されない展示のため、普段は見つけにくい細やかなところが大変よく出ていると思います。

そして、以前はなんとなくとおりすぎていましたが、

…今回出品されたドイツの表現主義作家の作品を興味深く見て、改めて『ドイツ』について考えました。

数年前、縁あってドイツのレンバッハで、沢山の作家の作品を見せてもらってきました。『ここにはドイツの表現主義作家の作品が沢山ある…?…って、どっかで聞いたような名前がいっぱいあるなぁ。。。』

そう言って見せてもらった作品群、ミュンヘンの町並みと風景が、今回出てきた絵の持つ印象を変えました。

古い教会などの建物を残しながら、一方で新しい町が作られもしている。環境問題にも関心が強く、戦争にも大きく加担した結果、自らを歴史の上に裁きもした。

こういった国から、これらの作品を描く作家が出ているという。…近日には原子力発電にNOと言っております。

『新表現主義』は、すぐに次のテクノロジーによる芸術にとってかわられてしまったという。

…けれど、これは見かけ上のことで、これから先、やっぱり何度でも出て来る『最期のくくり』ではないかというのには同感です。

何故に製作するか、そういった思考から離れては作品を作り続けることはできないし、それは意識されるされない、どのような手段において表現されるにかかわらず存在し続ける。

テクノロジーはやはりどこまで行っても『技術』でしかありません。

たった一枚の絵がいつまでも飽きずに眺められるということ、それも作品の『強度』であるとともに、人間の面白さだなぁと思った次第でした。

展示は7月10日まで。ぜひ、ご覧くださいませ(^^)