4月に入りました!

みなさんお元気でおすごしでしょうか(^^)

今年は気温の変化が激しかったせいか、

開きかけた桜も

ポツポツパラパラ、咲きそろうまでに時間がかかりました。

そのぶん、花を長く楽しんだでしょうか。

さてこちら、

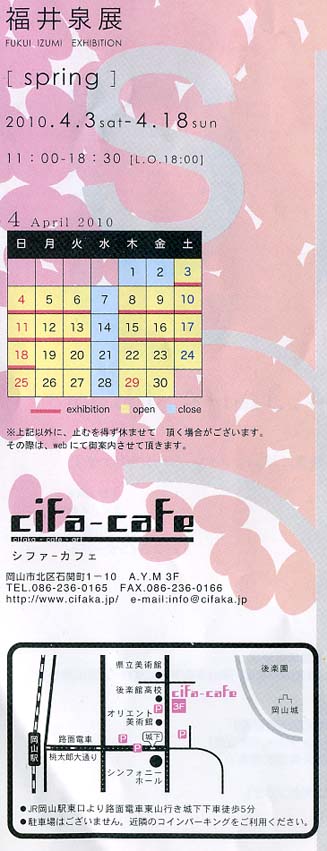

先月ご紹介の展覧会『福井泉展』[Spring]のお知らせです!

会場は Cifa-cafe (シファーカフェ)岡山市北区石関町1−10

会期は 4月18日まで。

春にピッタリの素敵な展覧会です。

お誘い合わせの上、ぜひご来場くださいね(^^)!!

タイムスリップ日記でございます。

4月2日、土佐黒潮鉄道・御免奈半利線の室戸方面の終着駅、

『奈半利町』へ行ってまいりました。

御免奈半利線の『一日フリー切符(大人・2100円で一日乗り降り自由)』というもので初挑戦。さて、レッツゴー。

着いた先は桜満開で、昨日の大雨の影響か、もの凄く増量中(!)の奈半利川。

案内してくれた友人曰く、

『もともと流れの速い川だけど、いつもは橋の上から川底が見えるくらい透き通っている』

とのこと。さほど遠くない(ようにみえた)河口を眺めると、何やら白波が…。

『ついでに海がどうなっているか観たい。』などと私が言い出し、今度は河口付近まで見知らぬ道をひたすら、歩く歩く歩く…。

そこには海がありました。(頭上にはとんびが旋回)

が、

『アレ?、海に下りる階段がない…』

砂浜には『超強力な防波堤』(さすが太平洋!!)、

海岸には『超大きな波消しブロック』(さすが太平洋!!)

砂浜へ降りるには3、4、5メートルくらい垂直に飛び降りれば済むことですが、

うっかり大けがをするのはよそう、ということで、階段を探してひたすら海沿いを歩く歩く歩く…。

さて、どのくらい歩いたのか目指す階段を発見。

『ヤッター!!、奈半利の海岸!!!』単純に喜ぶ二人。

しかしそこは帰宅して地図で調べてみると、おとなり『田野町』だったのでした。

(旅はつづく)

『なはりこちゃん』です。

切符が『一日乗車券』なので、帰り道、

安芸市で途中下車して、

『安芸市立歴史民俗資料館』で開催中の『お雛様』展と、

お隣『安芸市立書道美術館』で開催中の

『岩崎弥太郎と書道の里安芸』展へ行くことに。

(左側写真は『安芸うたこさん』)

『…これは毎日上り下りするの、大変だなぁ。』人ごとながらそうぼやきつつ、

さて、何気なく階段を下り始め、ふと振り返ってみるとこちら、『アッ!!なんじゃこりャ!!』(右側の写真をどうぞ。)

疲れた足を、叱咤激励してくれる応援団は自分の足もとに居たのでした。

…この、激しい応援団たちを踏みしめて長い階段を降りきり、

ふと顔を上げると、目前にはエレベーターが、ひっそりとたたずんでおりました…。

『安芸市立歴史民俗資料館』と、そのお隣『安芸市立書道美術館』へ行って来ました。

歴民には古い『おひなさま』が、季節にあわせて展示してありました。

…しかし、古いお人形。私も人形は嫌いではないので、喜んで観にでかけたところ、

『…アレッ?、なんかこのお内裏様…。』

私にはちょっと合わないものもあったようで、途中から急いでお隣の建物へ…。

『書道美術館』では、藤田紅子さんという方の書が展示してありました。しかし、知らない名前のはずなのに、

なぜか展示作品に『あれ?、どこかで観たような…?』という既視感。

…説明をよく読んでみるうちに謎は解けました。

昨年『龍馬の手紙』を朗読する、という催しが高知県立美術館で行われたおり、(私も観に行っていたのです。)

その舞台のセットとして使用されていた『龍馬の手紙』を書いた屏風が、今回の展示品であるこの屏風であったということです。

…ご縁というのは不思議なものです。

この『藤田紅子さん』の作品、今回は龍馬の手紙以外の作品の展示もあり、舞台の上では遠目にしか観ることのできなかった屏風作品も、近づいてよく見てみると、面白かったです。

『他人の手紙を書く』ということは、『その人の気持ちを追想することだ』というような言葉があり、

当たり前のことのようですが、何かふと、心に残りました。

さらに別の展示室では、『岩崎弥太郎と書道の里安芸』の展示があり、

『あ〜、大河ドラマの人が(?)山盛りじゃ…。』

(…ちなみに敵も味方もなく展示してあります…こんな展示は、書いたご本人たちが生きている間はとても無理ですな…きっと。)

さて、帰り、『奇麗じゃなぁ』

満開の菜の花畑に浮かぶ、春の『野良時計』を横目に、一路、高知へ向けて出発でございました。

夜半より、『高知城花回廊』の催しあり。

折角だから『…行きますか。』

ということで、本日の締めはこちらです。

さすがに『何だか足が棒』、

と言いつつ、お城を上がってきました。

満開の桜が頭上で揺れております。

昨日準備中の光景は、雨で何だか心配な様子でしたが、

本日昼頃よりお天気が回復し

美しい春の宵、夜のお城は沢山の人々で

大変なにぎわいでございました(^^)

(旅おしまい)

香美市立やなせたかし記念館で開催中の『やなせたかしのまんが展』に行って来ました。

『根本は漫画家』、というご本人の弁が紹介されていましたが、ボオ氏のまんがなど見ていて、生きていることそのものをまんがにしていて、それがライフワークなんだな、ということを感じました。

併設するアンパンマンミユージアムの裏山に整備された公園は、現在、ツツジが見頃で気分爽快の良い眺めです。(右側写真!)

展示の中に『まんが芸術』についてのくだりがあり、そういった鋭いこだわりの意識が、繊細な作品世界を見つめる目であり、作品世界を守る強さにつながっているのだと、思索しながらみてきました。

展覧会は5月17日まで。アンパンマンの作者だと思っていたらちょっとびっくり、オトナが楽しい展覧会ですよ(^^)!

高知県立美術館で開催中の『高知の日本画』展と、

『マルクシャガール展−ダフニスとクロエ(前期)』展を観てきました。

このところ、製作あり、整理作業あり、ちょっとばたばたと用事を済ませていましたが、「エ〜イ、全く落ちつかんわ!!」ということで、

すべての用事を小休止して(放り出してとも言う)『行くぞ!!。』

日本画展は本日最終日、二度目なのですが、何やらじっと見ていると、不思議なもので、自分の落ち着きを取り戻して来ました。

他の何をしてもダメ、というのに、いいもの見るとふっと、気持ちが持ち直すことがあります。

…こういうところ、わたしにとっての芸術の効能です。(笑)

シャガール展、『ダフニスとクロエ』版画は何時見ても絶品です。

暫く修理に出ていた油彩も復活して元気に(?)展示されております。

しかし、シャガールさんの版画、何時見ても人間業ではない作品です。

気合い入りました。

香美市立美術館で開催中の『2010年岸田夏子の世界展』を覗いて来ました。

皆さんご存知の洋画家『岸田劉生』氏のお孫さんで、現在洋画家としてご活躍中の『岸田夏子』さんの展覧会です。

今回は、春の季節ということもあって、『桜』を描いた作品がずらり、展示室に勢揃いしておりました。

最初、私は日本画の展覧会と間違えていたのですが、ややうす塗りの油彩の画面いっぱいに、幻想的な美しい桜の図が広がっていました。

『これはよほど桜が好きでないと描けまい…!』、と、思わずうなる質と量で、

美術館の館長さんのギャラリートークによると(ちょうど運良く遭遇!)

『桜の絵は自画像のように描いている』、というお話が作家さんからあったとのこと。

…言われてみるとなるほどなぁ。ちょっと鬼気迫る集中が作品から見受けられ、その正体は『内なる肖像』であったのなら、と、妙に納得いたしました。

初期に描かれた写実的な傾向の桜の絵が、段々とイメージを伴う絵柄に変化していて、新作は薄紫の背景に、やや黄緑がかったうすピンクの桜の絵でありました。ご本人の心象風景が、きっと多分に反映されているに違いない。

名を知られた作家の血縁者である、ということから、『なるべく祖父の作品をさけていた』ものが、歳月を重ねるうちに『向き合ってみる気になった』、というお話があったと聞いて、人間の歳月がどのように過ぎ去るものか、まことに興味深いと思います。

『麗子像』で知られる、夏子さんのお母様の絵も描かれていて、今回はその作品の展示もあります。

(ちなみに『麗子像』の少女のころの麗子さんより、夏子さんが描いた『二人の麗子』のお母様である麗子さんの方が若々しく見えるのは私の気のせいでしょうか…^^)

会期は5月16日まで。まだ間に合いますので、ぜひ覧くださいませ(^^)

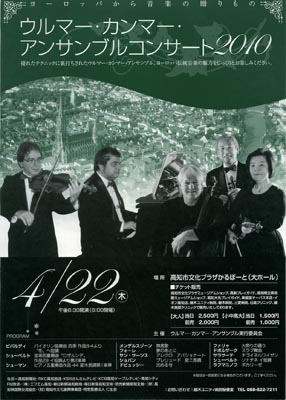

ヨーロッパから、素敵な音楽がやって来ました(^^)

高知市文化プラザかるぽーとにて開催の

「ウルマー・カンマー・アンサンブルコンサート2010」を聴きに行って来ました。

高知での『草の根文化交流』を、もう20年間も続けておられるという、ドイツ・ウルム在住の磯村寿彦・みどりさんご夫妻と、高知在住の高坂要一郎・優子さんご夫妻が中心となって行われている、音楽による文化交流のステージで、ホールのコンサートの他、学校、病院など、さまざまな活動を通して音楽での異文化交流を深めておられます。

出演者は磯村ご夫妻をはじめ、ユリウ・ベルトーク氏(ルーマニア・ヴァイオリン)、ハルトムート・マイヤー氏(ウルム・チェロ)、ミハイ・ウングレアヌ氏(ルーマニア・ピアノ)でした。

さて。このところ私は、NHKで放送中の『スコラ〜音楽の学校〜バッハ編』というものをずっと見ていて(見始めたきっかけは坂本龍一さんが講師というので興味がわいてですが、そのまま見続けるというのは普段あまりテレビを見ない私にしては珍しいことなのです。)

コンサートの際、『自分の受けた感動をそのまま聴衆に伝えたい』という演奏者の言葉があり、それはもちろん、まず第一のことだと思いますが、その音楽がすばらしければすばらしいほど、その芸術が『どこからきた』のか、

日々芸術の道(手段は違えども)に精進する身の上としては、どうしても気になるところです。

で、本日、この感想。

以前見た鼓打ちの名人が鼓を打つときに、『あっ、この人鼓になってる!!』と思ったのと同じように、『アッ、この人、ヴァイオリンになってる…!』

アンサンブルを聴いて、『人間が調和している!』

ただ、『誰かが楽器(道具)を使って何かしている』というものではなくて、ひとつの『調和』という全体(音楽)の中に、同じ重要性と質量とを持って、人間も楽器も音色もあらゆるものが含まれている、もしくは『含まれて流れて行く』感じ(新しく水が流れて行く川のような?????…理解しにくい文章でスミマセン…。)

…そんなようなことを漠然と考えました。

だから、今回、アンサンブルの後でそれぞれの奏者がソロの演奏を披露してくださったものを聴いて、それぞれの表現がガラッとかわり、一人一人の個性と世界観が、日常会話のようにあふれ出て来たものは、また、アンサンブルとは別の視点から面白かったです。

こういった音楽を聴いていたら、クレーの抽象画がぼんやりと浮かんできました。

美しい一枚の絵画を見ているようで、とても楽しいひとときでした。

すばらしい演奏者の皆さん、ご尽力の方々、すてきなコンサートをありがとうございました(^^)