3月になりました。わっと暖かくなるかと思いきや、まだまだ上着が手放せない寒さです。

こちら、高知市大橋通商店街で開催された『高知街ラララ音楽祭2009』イベント。2/28,3/1と、二日間にかけての開催で、こちらの会場の他、中央公園・帯屋町公園でも計46組によるアーテイストのライブがありました。

私は、いつもの『長袖長ズボン』のメンバーが今回は別のグループと出演すると聞いてやってきました(^^)

音楽祭とともに、大橋商店街では子ども版障害物競争や、出店などの催しもあり、自作のフギュアを売ったり、ポストカードにクッキー、おいしそうなピザ。日曜市もたつとあって、老若男女、入り乱れて賑わっていました。

午後から,『HARD EDGE 2009 アーティストを続ける方法』講師:加藤義夫さん(場所:高知県立美術館)という講演会に行って来ました。

…アートと心中(笑)するわけですから、それまではせいぜい、頑張るしかありません。

ここ暫く(1週間ほど)、『ふろしき』の柄を考案しておりました。

『越後妻有』の公募に出品するためです。

先日の講演会でちょっとだけ話題にでとりました。

密かに作っていたのでどきっとしましたが,そろそろ大詰めです。

どうなりますことやら(^^)

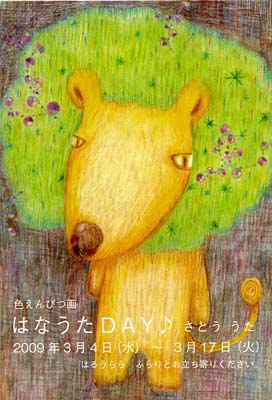

色鉛筆画の展覧会『はなうたDAY♪』さとう うたさんの展覧会

に行って来ました。(高知市秦南町・ギャラリー・POOL)

結構な筆圧で、柔らかな画風ではありますが、しっかり丁寧に描かれた作品群。飾られた作品の中では、薄く淡い色彩の、紫陽花の絵が印象に残りました。

会場ではポストカードの販売もあり、一息つけるよい空間になっていました。

展覧会は3月17日(火)まで(定休日は火曜日です。)

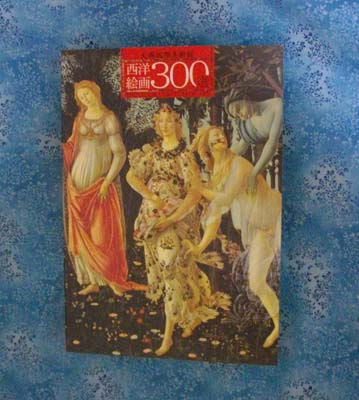

高知県立美術館メンバーシップ『コムパル・ツアー』で、徳島県にある、『大塚国際美術館』へ行って来ました。

大塚国際美術館ですが、この美術館が出来た当時、私は高校一年生で、一度は行ってみたいと思いつつも、なかなか機会に恵まれませんでした。

今回はじめて観に行くことが出来て、まず「実物大」であるということの迫力を感じて来ました。毎回このツアーでは添乗してくださる学芸員さんの『鑑賞のポイントアドバイス』がありますが、今回は『この美術館の凄いところは,誰でも知ってる名画の他に、誰も知らない名画があること』だとおっしゃっていて、確かにそのとおり、『見たことないけど凄いぞ。』…本物もいつか見てみたい、やっぱり絵画には魅力がある!と改めて思いました。

大塚美術館の学芸員さんのお話もとても聴きごたえがありました。しかし,それにしても広い!!…滞在時間6時間あまり、たっぷりとっていただいたツアーでしたが、あまりいっぺんに詰め込んだために頭の中が大変だ〜!!

日頃から,足腰とついでに世界史の勉強をして、いつかもう一度行くときには、もっとゆっくり堪能したいものです。

本日お天気もよく気分爽快、ということで、『ごめん奈半利線』列車に乗って、南国市まで足を伸ばしてみました。

まず向かったのが、沿線『立川』駅下車で、ギャラリー『nBOX』。ただいま開催中の展覧会,『やわらかい壁』(3/29まで)

駅から地図を頼りにあぜみちをてくてく。この道でほんとにいいのか…。迷っているうちに、道は突き当たり、一抹の不安とともにあたりをきょろきょろ見回すと、とある民家のブロック塀に、控えめな看板が出ていました。

こちらのギャラリーさんにははじめてやって来ましたが、もともとはふつうの民家の倉庫だった建物を、ギャラリーとして改築されたそうです。

内部を和紙で5つのブースに区切り、文字通り『やわらかい壁』の中に5つの繊細な表現世界が存在していました。

鳥の声がこだます不思議な静寂と、和紙の間をすり抜けるやわらかい光の中で、かぼそい『人間の内部の声』に耳を澄ます

静かな時間。住宅街の一角に出現した異空間は、とても魅力的でした。

『nBOX』さんでいただいたDMによると、「何だ、川を挟んですぐじゃないの。」ということだったので(地図の上では)何気なくてくてくと歩きだしましたが、『物部川、さすがに太い!』…やっと橋にたどりついて、橋の向こう側が霞んでいることに気がつきました。

大きな橋を渡り、なんとか向こう岸へたどり着き、ふと顔を上げると『ほのまる』と青い旗。ついたのかと喜んだのもつかの間、今度は川岸をてくてくと…。

開催中の展覧会は『備前・戸川博之作陶展『土の持つ美しさ、温かさ』(本日まで)で、あたたかな赤い土色の美しい、焼き物の展覧会で、販売も行われていました。(展覧会は3/15まで)

あんまりあちこち歩いたため、(昨日の大塚美術館の疲れもじわっと効いてきたのか)少々くたびれて立川駅へ着くと、高知市へ戻るための列車はなんと今通過したばかり。…あらら、次の列車は『一時間後…?』昼間の『魔の空白』時刻表。

待っているのもなんなので、(駅の周囲は時間をつぶすようなところが何もないので)結局、立川駅から一時間、見知らぬ道を適当に歩いて、自力でご免駅までやってきました。(時刻表は事前に調べるべしとの教訓。)

後免駅へ着くと、しばらくしてから、駅で待っていれば、自分が乗るはずだった列車が到着したのでした。何のこっちゃ…。

本日はさすがにちょっとくたびれたので、こちらの展覧会のご紹介はまた近日!

(^^)

かまで刈れるくらいびっしり生えていました。誰もとらないのはなんでだろう。びっくり。

皆様お久しぶりです!…音信不通の十日間あまり、パソコンが壊れてえらい目に遭っておりました。

本日より、泣く泣く新品パソコンでございます。(以前のパソコン、まだ4年しか使っていないのに〜!!)

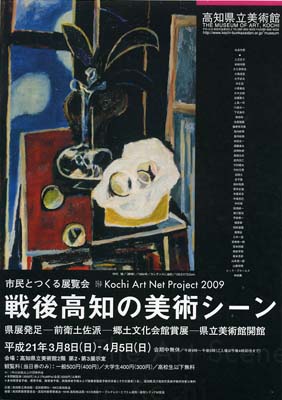

『市民とつくる展覧会 戦後高知の美術シーン』(高知県立美術館)

へ行って参りました。 高知県で『県展』を中心に活躍している作家さんたちが若かりし頃(?)の作品群で、現在の県展を作った人たちの顔ぶれとともに、『こんな時代があったんだなぁ。』という時代性を感じる作品たちが、ずらり並んでいます。

『戦後高知の美術史』と考えてみると、興味深いです。

そして先日、少しご紹介しましたが、この展覧会は『kouchi Art Net Project 2009』という裾野を持っていて、現在高知県内の他の美術館・ギャラリーと連携しており、『高知のギャラリーマップ』というものを作って配布しています。(無料)

会期は4/5日まで。

高知にゆかりのある方、懐かしい『先生』の作品に出会えるかもしれませんよ(^^)

さてこちら、えらく画像が小さくてスミマセン。

『Ryuichi sakamoto Playing the Pian 2009』より、坂本龍一さんです。

(この演奏だけ、カメラ付き携帯で撮影してブログとかに載せていいよ、とご本人から許可が出たのです。)

高知では25年ぶりのコンサートだそうです。…というか、昨年、高知の森とご縁を持ってもらったと聞いて、高知でもコンサートしてほしいな〜、と思っていたら今年のツアーに高知が入っていて、とても喜んでしまいました。

演目もお客さんの様子をうかがいながら(?)ステージの上で楽譜をめくっていて、お客さんが知ってそうな(喜びそうな)ものを選んで演奏してるのだろうなぁ、というチョイス。

私はこの方の音楽がとても好きで、自分の製作中によく聴いています。

(…ほかの音楽だと、そのうち『うるさい!!』となるのですが、坂本龍一さんはなぜか大丈夫。CDを止めなくてはならないのは、もはや、その他の生活音も『全く』受け付けなくなったときだけ、なので、よほど身体に合っている(笑)ようです。)

『メリー・クリスマスMr.ロレンス』は名曲ですが、私は『Tango』が好き。だけどだいたい、この人の作曲した音楽は、他の人のものと混ざっていてもわかるから不思議なもんです。

何だかとっても『気になる』という理由で。

演奏している姿も目に焼き付けて帰って来ました。

…願わくば、またいらしてほしいものです(^^)